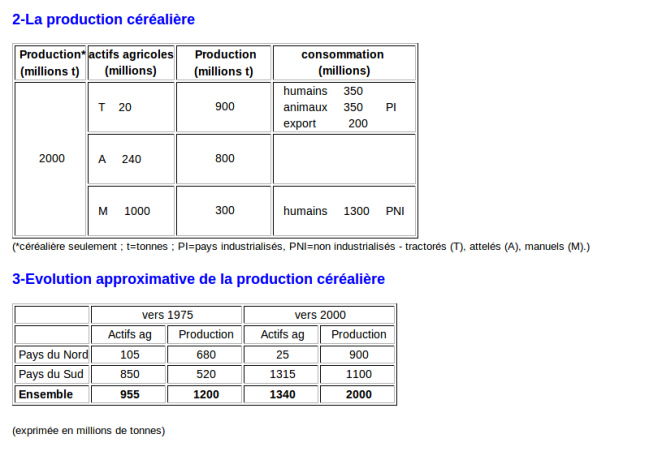

Pinar Selek est intervenue lors de ces 8es Rencontres des Ami.es de François de Ravignan les 31 octobre et 1er novembre à Alet-les-Bains sur le thème « De la peur individuelle au courage collectif : créer ensemble face aux dominations ».

Moutsie (à droite) présente le livre sur Pinar, elle-même à gauche (Photo Ph.C.)

« Je vais vous expliquer comment Pinar a accepté de venir dans un coin paumé de l’Aude », dit Moutsie : « Tout à démarré par un coup de cœur pour un livre, « L’Insolente. Dialogues avec PInar Selek », par Guillaume Gamblin, Ed. Cambourakis et Silence). C’est grâce à ce livre que nous nous sommes rencontrées ».

Ce livre, que Moutsie recommande de lire, raconte l’histoire de Pinar, « une histoire assez extraordinaire, assez intense. Malgré toutes les difficultés de ton parcours tu as toujours eu cette force, tu as toujours continué, et tu t’es redressée et tu es allée de l’avant… »

Les Ami.es de François avaient décidé de travailler sur cette thématique de la peur il y a deux ans, après avoir évoqué notamment la peur de la montée de l’extrême droite, des violences financières, de la catastrophe écologique. « Quand on s’est retrouvés cette année avec cette idée de parler de la peur, j’ai dit : s’il y a une personne qui peut en parler, c’est Pinar ».

Moutsie parle ensuite de grande rencontre entre sorcières. Elle se qualifie elle-même de « sorcière des Pyrénées » (on connaît son action autour des plantes avec L’Ortie) et a invité « beaucoup de sœurs sorcières ».

Pinar, pour sa part, est turque, exilée en France depuis 2012. Elle avait fui la Turquie en 2009 : en raison de son activité militante, l’État l’avait accusée de terrorisme, bien sûr à tort, et voulait l’emprisonner. Depuis, plusieurs procès par contumace lui ont valu une condamnation à la prison à perpétuité ; elle a fini par obtenir son acquittement mais un appel est en cours à la Cour Suprême, depuis plusieurs années.

Pinar Selek est sociologue, écrivaine, militante de la poésie, conteuse, féministe, très engagée en faveur des minorités et contre l’oppression patriarcale.

La parole à Pinar

Pinar Selek (Photo Ph.C.)

Pinar, qui est donc en France depuis sept ans, vit maintenant à Nice. Elle continue pourtant à écrire en turc, « parce que mon cœur ne peut pas parler français », mais plusieurs de ses livres ont été traduits en français.

Pour en venir à la peur et au courage, elle évoque ce qu’elle a vécu : « Lorsque j’avais 9 ans, en 1980, il y a eu un grand coup d’État, un million de personnes ont été emprisonnées, plus de 10 000 personnes ont été tuées. Mon père a été emprisonné, j’ai grandi avec ma mère. A 12 ans, j’étais au collège, je me sentais très courageuse. Aragon, Eluard, Orwell, Nâzim Hikmet étaient interdits ; je vivais dans ce contexte, mais moi je mettais des affiches de poésie partout, dont certaines de Nâzim Hikmet, même ça c’est un acte militant. »

Elle parle de cette époque dans un de ses livres, « Parce qu’ils sont Arméniens », son livre préféré. A la maison de Pinar, les gens se réunissaient et parlaient de la situation. Kenan Evren, « le Pinochet turc », pourchassait les opposants, qu’il traitait tous de « communistes » et d’« Arméniens ».

« Au collège, j’avais des copines arméniennes, elles ne disaient rien, elles avaient peur. Ma famille était contestataire, on parlait de tout ça, on critiquait le génocide, le nationalisme… Mais je croyais que les Arméniens étaient peureux. Avec le temps, j’ai compris que le courage et la peur ne tombent pas du ciel, que ce sont des constructions sociales ; il n’y a pas de frontière entre le courage et la peur ; j’ai commencé à réfléchir sur la peur à partir de ça. Et j’ai compris que moi, la personne qui se croyait très courageuse, je devais me déconstruire. Et j’ai fait un travail de déconstruction parce que j’ai commencé à comprendre que mon père en prison c’était une chose, et que le génocide c’était autre chose. »

« Dans ma jeunesse, j’ai essayé de comprendre pourquoi ils avaient peur et j’ai compris qu’on n’est pas égaux, la peur n’est pas quelque chose de personnel mais une construction sociale et politique. »

Pinar raconte ensuite que quand elle est allée en prison il y a 21 ans, elle a été torturée. Elle recevait des lettres d’un homme qui l’appelait à résister, qui lui donnait du courage. Quand elle est sortie, au bout de deux ans et demi, il est venu la voir, c’était un monsieur de 77 ans, qui était sonneur de cloches à l’église arménienne d’Istanbul. « Nous sommes devenus très amis. Il m’a raconté l’histoire du génocide. »

Plus tard, elle a reçu la visite de Hrant Dink, journaliste et écrivain arménien turc, qui lui a proposé de lutter ensemble. « C’est le premier Arménien qui m’a dit ça… Il était très courageux ; au début, il demandait où étaient passés les Arméniens, il ne prononçait pas le mot génocide. » S’il avait prononcé le mot génocide, il n’aurait pas pu continuer à écrire.

Hrant Dink disait : « Avant de changer l’État turc, on doit changer l’espace militant ; si vous ne parlez pas (entre militants) de génocide, vous n’êtes rien. »

Pinar a compris qu’être arménien ou turc, en Turquie, ce n’est pas la même chose (« Moi, j’appartenais à un groupe social dominant. »). En 2007, Hrant Dink a senti le danger monter, il a incité Pinar à être plus prudente ; trois jours après, il a été assassiné. « Il avait raison d’avoir peur. Deux ans après j’ai dû quitter la Turquie parce qu’on voulait me mettre en prison. Tout en étant peureux, il était plus courageux que moi. Cette histoire de peur est très compliquée. »

(Photo Claire M.)

Pinar revient au titre des rencontres, la peur et le courage collectif. « C’est un très large débat, qui recouvre des questions très différentes. »

D’une part, la peur est une construction sociale : « On n’a pas les mêmes peurs, ni les femmes ni les hommes, ni les Kurdes, les Maghrébins, les réfugiés, les Français… En même temps je sais très bien que la peur c’est un ciment de la domination… La nuit quand je sors, en tant que femme j’ai peur… Et même si j’ai été très forte en prison, je suis fragile comme un coquelicot. Et en tant que femme, je le sais, dans mon corps, dans ma peau, la peur c’est vraiment une question de domination. »

« Et il n’y a pas seulement des peurs personnelles, il y a aussi des peurs collectives. » Toutes les structures de domination créent cette peur collective. « Je dis domination, pas coercition. » La domination s’appuie sur la légitimité et sur la peur. Dans les villes, il y a de grandes structures du passé, de la religion, de la politique, qui marquent la domination. Au musée de Pergame à Berlin, le musée des antiquités de Mésopotamie (le pays qui, le premier, a construit un État), il y a la reconstitution de grands palais : « On se sent broyés ; la domination te fait croire que tu es tout petit. C’est quelque chose d’imaginaire, ce n’est pas vrai. »

La religion aussi fait peur, « on te dit que si tu fais une bêtise tu iras en Enfer. On nourrit la peur, mais c’est fictif, ce n’est pas la réalité. »

« Et là vous ressentez une sorte d’impuissance que j’ai ressentie quand j’étais en prison. »

Quand Pinar était en prison, elle a pensé y rester toute sa vie. A cette époque-là, les prisonniers politiques n’étaient pas en cellules mais dans de grands dortoirs, tous ensemble, les antimilitaristes, les militants kurdes… Pinar se demandait comment faire pour ne pas être atteinte d’une maladie typique des prisonniers qu’elle appelle « impuissance d’après » et qui se manifeste par une insensibilité aux catastrophes et une grande sensibilité aux petites choses, la dépression et le repli sur soi. Ses co-détenus lui ont dit : « Oublie ton procès et vois ce que tu peux faire au jour le jour ». Elle a participé aux diverses activités possibles, aux discussions, elle a appris le kurde, les danses kurdes… « pour déplacer les murs ». Pendant ce séjour en prison elle a appris à dire : « Qu’est-ce que je peux faire, aujourd’hui, maintenant ? » Ce qui l’a beaucoup renforcée.

Cette expérience lui a servi plus tard. En 2009, lorsqu’elle est partie de Turquie, elle ne voulait pas rester dans la nostalgie de l’exil et elle s’est dit : qu’est-ce que je peux faire chaque jour ?

« Je n’aime pas beaucoup parler du courage », poursuit Pinar : « Je viens d’un contexte où le courage est glorifié. En prison, il n’y avait pas beaucoup d’antimilitaristes, d’écologistes ni d’anarchistes, il y avait beaucoup de révolutionnaires armés ; ils parlaient sans cesse du courage ; j’ai été bien accueillie parce que j’étais turque, que je m’étais battue pour les Kurdes et que je résistais à la torture. Mais moi je résistais par hasard… Les filles qui avaient parlé sous la torture étaient exclues par les autres, c’était une deuxième destruction. Mes deux ans et demi en prison ont été vraiment difficiles, pas à cause de l’État mais à cause de ces organisations gauchistes très militaristes… C’était très dur de voir cette glorification du courage. On est des êtres humains, on peut être faibles aussi. Plutôt que de glorifier le courage je préfère parler de comment on peut dépasser la peur en commun. »

Pinar parle ensuite de « Mein Kampf », de Hitler, qu’elle a lu en prison. Hitler y explique comment donner du courage aux soldats : en mettant la nation au-dessus de tout ; si la nation est plus importante que l’individu il peut se sacrifier. Pinar dit : « Ce que j’ai vu des révolutionnaires de gauche en prison, c’est la même chose. Avoir le courage pour sauver quelque chose c’est bien, mais en même temps ça peut être manipulé très facilement. »

« Les frontières entre le courage et la peur c’est quelque chose qui se construit dans les différents contextes. Je ne suis pas pour sur-valoriser le courage mais il faut apprendre à dépasser nos peurs parce que les structures dominantes existent grâce à nos peurs, individuelles et collectives. » Pour dépasser ces peurs, il faut se rendre compte que ces dominations, ces constructions sociales, sont fictives, que l’Enfer est fictif, que le pouvoir de certains régimes repose avant tout sur la peur : on croyait Kadhafi, Saddam Hussein immortels, en RDA on croyait le mur immuable…

Alors, comment dépasser nos peurs individuelles ? « Plutôt que de parler de courage, je préfère parler d’oser. J’ai toujours eu peur ; j’ai beaucoup dormi dans les rues, mais j’ai trouvé des ressources, j’avais des amis (les enfants des rues) qui m’ont protégée. »

Pinar estime que, parfois aussi, il faut avoir peur parce que la peur amène à la prudence. « Il y a une peur, fictive, qui a été créée pour nous dominer, mais il y a une peur d’un risque réel, comme la domination masculine, la violence sexiste. » Elle cite le cas d’une militante violée et assassinée. Dans ce cas, plus que l’action individuelle, l’action collective peut être une réponse.

(Photo Christine Lhande)

Débat : l’amour donne du courage / peur et manipulation / créer c’est résister / « militantisme acrobatique »…

– Il faut faire la différence entre les peurs qui ont une raison d’être et celles liées à la société de consommation : il y a un « trip » sécuritaire en France ; il y a quelques décennies on tolérait certains risques, puis on a imposé les ceintures de sécurité, on a interdit les colonies près des lacs sans maître nageur…

– La psychologie de groupe abaisse la responsabilité individuelle : on voit des agressions en public, des viols, sans que personne ne réagisse.

– La non-violence ce n’est pas rien faire ; c’est pas avec des mous qu’on fait des non-violents.

– J’ai lu le livre qui parle de toi : tu as été entourée de beaucoup d’amour par ta famille et tes amis ; je me rends compte que ma force me vient de l’amour que je me donne.

– Pinar : J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j’ai vécu beaucoup d’amour ; dans notre maison, il y avait beaucoup de monde et beaucoup d’affection. Être révolutionnaire c’est que du bonheur : tu aimes et tu penses aux autres ; cela m’a donné beaucoup de force.

J’ai rencontre Moutsie au téléphone, je l’ai aimée tout de suite, j’ai senti de l’émotion.

En Allemagne mes avocats m’ont demandé de faire un rapport sur la torture que j’avais subie, surtout sur le plan psychologique ; ils m’ont demandé si je me sentais folle. J’ai dit : « non, parce que je sais les causes de mes souffrances et que je peux partager avec mes amis. Faire du bien autour de soi évite d’aller chez le psychologue. »

– Moutsie : J’ai beaucoup travaillé sur la peur ; je suis très peureuse, je me donne un défi, la peur me nourrit et me force à traverser l’épreuve.

– D’accord par rapport à ce que vous avez dit sur le courage guerrier, machiste ; mais il faut quand même du courage pour affronter le risque : en France pendant la 2e guerre mondiale il y a eu peu de résistants. Il y a une forme de courage qu’il faut développer.

Miguel Benasayag, qui a été torturé en prison, a dit qu’il n’y a pas de grands actes de courage mais souvent un enchaînement de petits actes de courage qui nous amène, dans des circonstances dures, à faire le choix de ne pas vouloir se laisser dominer par la peur.

(Photo Bruno Pradès)

– J’ai vécu à Istanbul. En 2009-2010 il y avait beaucoup de vie culturelle, de militantisme. J’ai vu changer la politique turque. Deux ans après, j’ai vu une ville silencieuse, avec l’interdiction de se rassembler, des militaires partout ; les artistes ont quitté la ville, beaucoup sont partis en Europe.

L’art et la musique donnent une voix au courage collectif.

– Pinar : Le coup d’État de 1980 a exterminé toute la gauche révolutionnaire. A partir de 1982 j’ai vu émerger des mouvements : féministes, anarchistes, LGBT, écologistes, avec une autre façon de faire, très pragmatique : c’est un militantisme acrobatique, l’État ne l’a pas compris.

Ce militantisme acrobatique fait des choses tout le temps, pas pour la révolution de demain. On est comme des fleurs qui sortent du béton. Le courage ne suffit pas pour changer les choses, il faut de l’intelligence.

Hannah Arendt disait : la politique c’est pouvoir créer des miracles.

– Je pense qu’il y a plusieurs niveaux de courage : le courage stupide, destructeur, du guerrier ; et avoir du cœur à l’ouvrage. Il y a plusieurs niveaux de peur aussi.

Il y a la théorie du figement : l’antilope poursuivie par la lionne éprouve d’abord de la crainte, puis de la peur, de la terreur et enfin un figement ; elle s’arrête, elle intègre déjà la mort qui va arriver, c’est une anesthésie pour la douleur. Si, par aventure, le lion est détourné, l’antilope se met à danser, pour libérer son stress.

– Pinar : Je me pose des questions. J’ai vécu dans le contexte des Kurdes qui glorifient le courage ; Öcalan disait : « vous les femmes, pour être libres, apprenez à faire les kamikazes ». Elles sont devenues des déesses de la nation kurde. Je suis très critique par rapport à ça : il y a une grave utilisation du courage individuel (bien sûr, je soutiens la cause kurde).

– Pour parler du figement des femmes par rapport à une agression sexuelle, l’état de sidération, l’incapacité à réagir : j’ai été agressée, j’ai cru à un viol et j’ai perdu toute force ; quand le gars m’a demandé mon porte-monnaie, toute ma force est remontée, je lui ai foutu un grand coup de genou dans les couilles et un grand coup de poing dans la gueule.

Je suis pour que l’on apprenne les techniques de défense aux filles.

– Pinar : Comme la peur, le courage se construit. Il faut voir comment nous apprenons ensemble.

– Jean : La peur, en tant qu’émotion, nous protège mais comme elle fait partie de notre personnalité elle est utilisée en permanence par le système politique et médiatique.

– Pinar : Dans le système de domination en général.

(Photo Bruno Pradès)

– Jean : C’est la stratégie du choc en Amérique du Sud, pour conquérir les pays les uns après les autres (Chomsky). Les médias sans arrêt nous imposent la peur pour obtenir notre consentement.

La difficulté est de mettre un filtre entre nous et ce qui nous touche ; de ne pas avoir une réaction instantanée.

– Pinar : Le film « Le colis suspect » montre comment l’industrie de la sécurité (les caméras, etc.) utilise la question des réfugiés pour faire peur ; ils deviennent un colis suspect. On a besoin de déconstruire ce discours et de mener des actions contre ça.

– Jean : Comment prendre de la distance par rapport à la peur ? La fabrication de la peur est une neuroscience : on met en avant tout ce qui rassure pour faire passer l’intérêt commercial, c’est le cas des nanotechnologies pour lesquelles on met en avant l’aspect positif pour la santé tout en cachant les atteintes aux libertés dans le monde numérique.

– Une Chilienne : Les médias parlent peu de ce qui se passe au Chili. Les Chiliens ne se laissent pas faire, ils veulent que Piñera s’en aille et qu’il y ait une nouvelle Constitution. C’est une révolution qui fait suite au colonialisme de l’Espagne. Ici, en tant que pays coloniaux, vous êtes privilégiés.

– Aurélie : Il y a des ressources collectives à créer pour l’action. Nous avons participé à ça autour de l’art.

– Pinar : Avant d’aller en prison, depuis l’âge de 16 ans, j’étais très présente dans les rues ; beaucoup de mes amis du collège vivaient dans les rues, nous avons créé un atelier de rue, nous avons squatté un bâtiment au centre d’Istanbul. En 1989 il y a eu un mouvement de rue avec du théâtre, du recyclage des poubelles, un journal de rue (« L’Invité »). Depuis qu’il y a la télé, il y a moins d’invités.

C’était un grand réseau de vécu. Quand je suis allée en prison, les premiers à me soutenir ont été les gens de la rue. L’État ne l’avait pas prévu. Ils sont venus au tribunal témoigner.

Quand j’ai été torturée, leur ordre du jour c’était que je donne des noms. J’ai décidé de créer ce qu’ils ne veulent pas : j’ai résisté. Ce système a beaucoup peur qu’on crée des choses. C’est bien de dire non, mais il faut aller plus loin.

– Benasayag a écrit « Résister c’est créer » avec Florence Aubenas.

– Nous avons beaucoup torturé en Algérie. Et le viol des femmes était courant.

– Qu’est-ce que le mouvement Amargi (liberté) ?

– Pinar : C’est un mouvement féministe qui a pris un nom sumérien, ni turc, ni arménien, ni grec, neutre, pour faire un féminisme nouveau, critiquer toutes les dominations (l’armée, la guerre…), pas que les violences sexuelles. On est devenues très nombreuses.

L’État turc n’a pas réussi à créer la nation turque à 100 %. Les Kurdes ont gardé leur culture, les Arméniens résistent. Je ne suis pas turque, je suis de Turquie.

La France, par la violence, a réussi à imposer un État monoculturel, il a créé une France qui n’existe pas vraiment. C’est la domination hégémoniste, nationaliste la plus réussie.

La France est l’un des trois ou quatre responsables de tous les malheurs sur la planète. Nos privilèges s’appuient sur les malheurs des autres.

En Turquie mon courage s’appuyait sur la peur des Arméniens ; je me sentais courageuse parce qu’ils avaient peur. Quand vous avez une appartenance à un groupe social dominant, c’est très difficile de se déconstruire parce que vous croyez que c’est impossible.

– Qu’est-ce qui va se passer pour les Kurdes de Syrie ?

– Pinar : La question kurde demande une discussion très large. Je soutiens leur cause mais j’ai d’importantes critiques sur le mouvement kurde. Il y a des femmes kurdes qui sont critiques par rapport au PKK et à l’État turc. Le PKK n’est pas paradisiaque, il travaille avec les États pour avoir des armes. J’invite la LDH, Amnesty à aller là-bas (en Syrie) pour créer une chaîne de paix, de solidarité, éviter les massacres. L’Iran, la Turquie, la Syrie ne veulent pas des Kurdes, je ne suis pas étonnée que les États-Unis les aient lâchés.

Au milieu des loups, ils essaient de danser avec les loups. Aujourd’hui il faut les défendre, pas ici (la Turquie s’en fout) mais sur le terrain. Je fais appel à la LDH ou d’autres pour prendre l’initiative, sinon l’État turc peut faire un vrai massacre.

Les États-Unis ont reconnu le génocide arménien il y a deux jours. Il y a les Russes. On est obligés d’attendre que les grands pourris interviennent. Je demande au contraire à Amnesty d’intervenir.

* * * * *